(一)金融学

1.专业基本介绍

金融学专业培养适应新时代国家重大战略和地方经济发展需求,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,德智体美劳全面发展,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论基础、较强的实践能力,并富于创新精神和人文关怀的高素质复合型创新人才。本专业课程体系包括思想政治理论课、通识课、专业基础课、专业课、实践体验等模块。主要核心课程包括:金融学、证券投资学、公司金融、商业银行业务与经营(双语)、国际金融(双语)、金融风险管理、金融市场与金融机构、投资学、金融营销等。

2.专业师资力量

金融教研室持续加强师资队伍建设,人才队伍规模不断增长,学历、职称和年龄结构不断完善,人才队伍的质量、结构和创新能力持续向上向好发展。截至2025年3月,金融教研室共有专任教师39名,其中教授7人,副教授15人,讲师15人,助教2人,贵州省普通高校“金师”1人,贵州省先进工作者1人,贵州省“最美劳动者”1人。

近五年,金融学教研室获20余项纵向科研和教改项目资助,其中国家级5项,省部级10项;在中国社会科学出版社、中国科学出版社等著名出版社出版专著4部;获省部级科研奖和教学成果奖3项;在《国际金融研究》《宏观经济研究》等国内外核心期刊发表论文50余篇,在《时代金融》《中国民族博览》等期刊发表教改论文12篇;《货币银行学(金融学)》获批为国家级一流课程,《商业银行经营管理综合仿真模拟实验》《国际金融(双语)》《商业银行经营管理》等课程获批为省级一流课程。

金融系教师获得全国高校教师教学创新大赛国赛一等奖1项、省赛一等奖1项、二等奖1项、三等奖2项,校赛一等奖5项。

3.专业建设举措

(1)金融学专业遵循高等教育规律,瞄准社会发展需求,秉承先进的教育教学理念,不断探索办学模式,深入进行教学改革,坚持课程体系创新,加强师资队伍建设、教学条件建设和科学研究,重视学生综合素质、实践能力和创新能力的培养,专业建设取得显著成效。1999年被评为贵州财经大学特色专业,2007年被评为省级示范专业,2010年成功申报成为国家特色专业建设单位,2019年获批为首批国家级一流本科专业建设点。

(2)课程建设方面,课程均进行教学范式改革,同时《货币银行学(金融学)》获批为国家级一流课程,《商业银行经营管理综合仿真模拟实验》《国际金融(双语)》《商业银行经营管理》等课程获批为省级一流课程。《金融学》课程还积极进行数智化教学改革,建成“知识图谱系列+课程思政图谱+AI助教+金融世界元宇宙”打造智慧课程。

4.专业建设成果

经过持续建设和努力,金融学专业的建设取得显著成效。从就业来看,毕业生凭借扎实的专业技能,迅速在各大金融机构站稳脚跟。像工商银行、中信证券、平安保险等行业领军企业,纷纷向我们的毕业生抛出橄榄枝,多数同学毕业半年内就能顺利入职,这充分证明了金融行业对本专业人才培养质量的高度认可。升学方面,选择继续深造的同学逐年提升,成功考入国内外顶尖学府,继续攻读金融学、经济学等相关硕士学位,为未来投身学术研究或高端金融领域筑牢根基。

在学科竞赛获奖方面,在学院的鼓励和老师的悉心指导下,本专业学生积极参加各类学科竞赛,屡创佳绩,获得国家级奖项40余项,省级奖项160余项。通过学科竞赛,学生能深入钻研金融市场微观结构、复杂的资产定价模型等前沿知识,促使他们拓宽专业知识面,加深对金融学核心理论的理解,同时还极大地锻炼了实践动手能力。

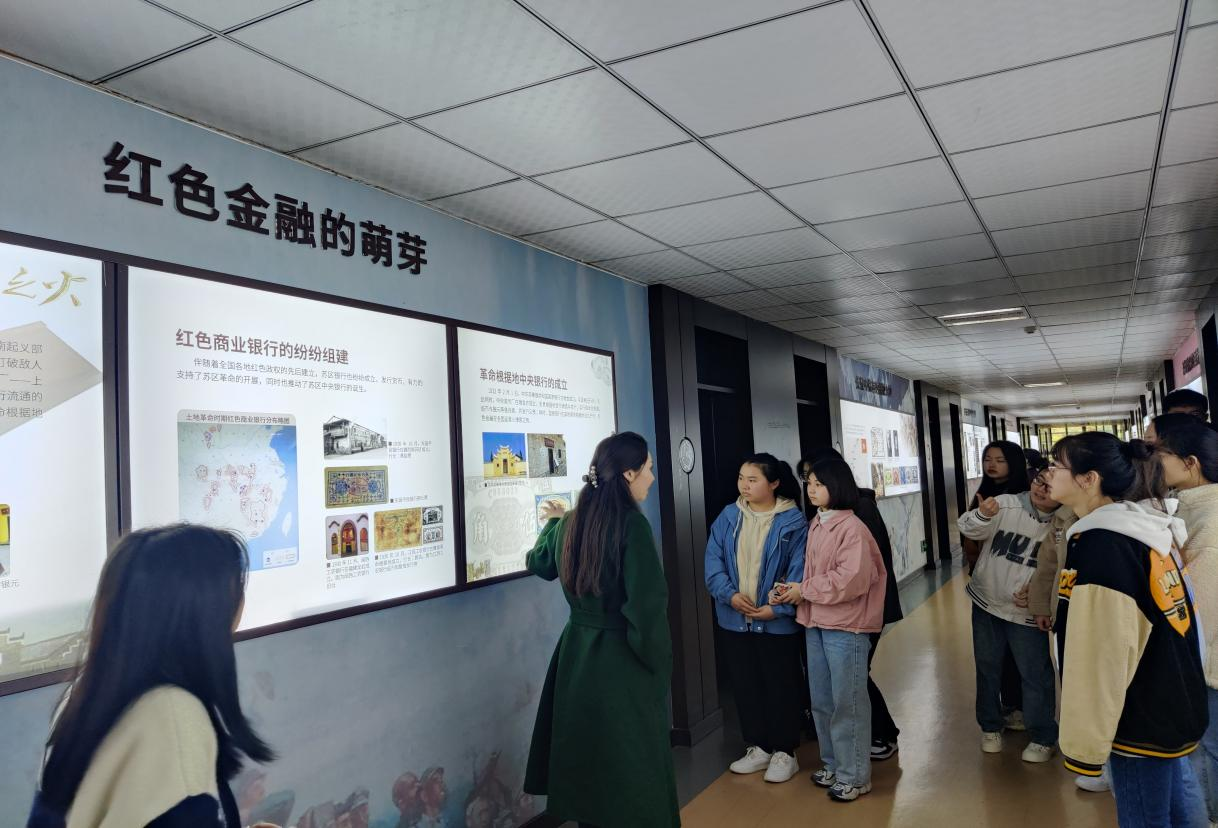

图1 学生参观红色金融长廊

图2 学生参观票据馆

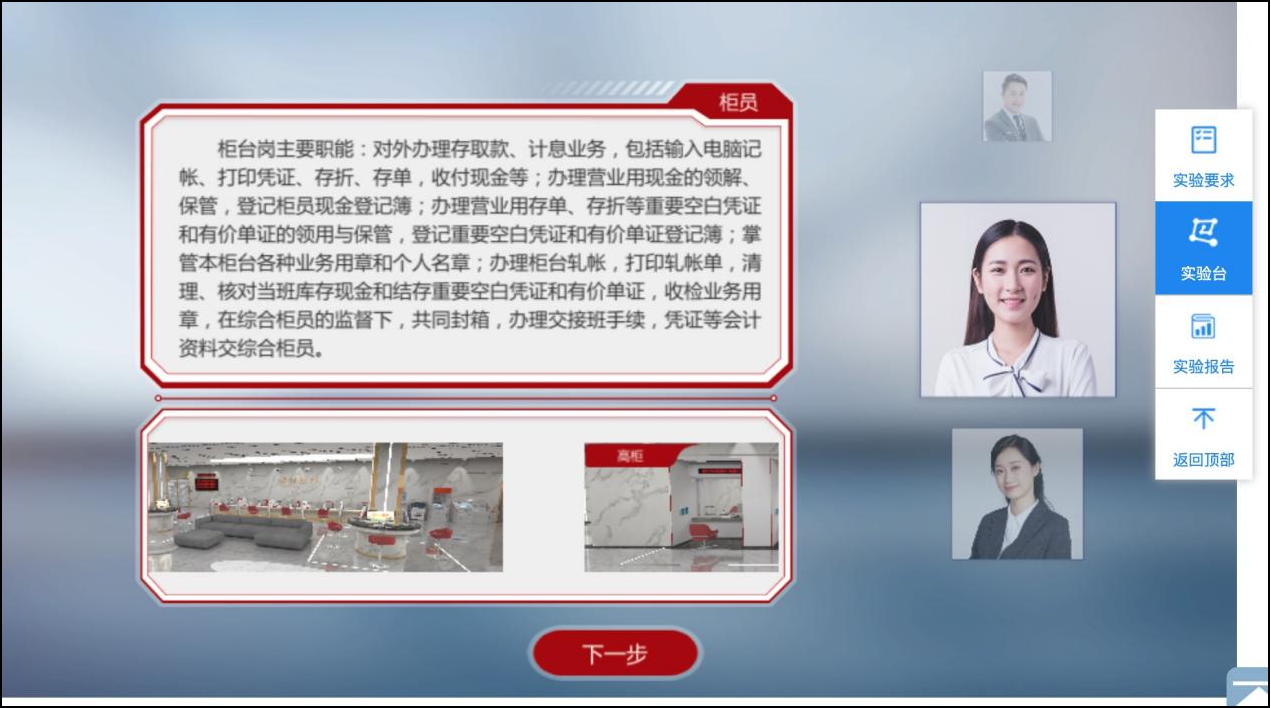

图3 商业银行经营管理综合仿真模拟实验

图4 《金融学》课程利用知识图谱授课

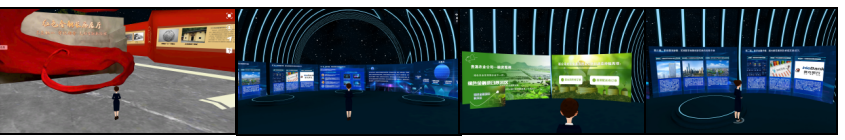

图5 《金融学》金融世界元宇宙

(二) 税收学

1.专业基本介绍

税收学专业培养适应新时代国家重大战略和地方经济发展需求,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,德智体美劳全面发展,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论基础、较强的实践能力,并富于创新精神和人文关怀的高素质复合型创新人才。本专业课程体系包括思想政治理论课、通识课、专业基础课、专业课、实践体验等模块。本专业主要核心课程包括:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学、税收学原理、税法、税务管理学、国际税收、税收筹划、财税大数据治理等。

2.专业师资力量

税收学教研室现有专任教师15名,其中教授3人,副教授11人,讲师1人;博士12人,硕士3人。获“贵州省金师(教学名师)”称号3人,贵州省经管类专业教指委委员1名、贵州省高校教学质量检测与评估教学指导委员会委员1名。本团队近7名成员受聘国家税务总局贵州省税务局担任政策咨询专家,全程参与税收政策咨询服务。近五年,税收学教研室获10余项纵向科研和教改项目资助,其中国家级2项,省部级8项;在中国社会科学出版社、中国科学出版社等著名出版社出版专著5部;获省部级科研奖和教学成果奖3项。在《财政研究》《税务研究》等国内外著名期刊发表论文30余篇。

3.专业建设举措

(1)构建数字时代“三维一体”人才培养体系。一是,创新人才培养定位机制。建立“政产学研用”五位联动的动态调整体系,运用大数据分析技术实时对接地方经济发展需求。在传统“四高四强”培养框架基础上,融入数字经济素养、智能技术应用、可持续发展理念三大新维度,构建涵盖“大数据财税决策”“智能税收治理”“跨境税收协调”等前沿领域的模块化课程体系。二是,深化OBE导向培养模式。拟增设“区块链税收技术”“智慧税务”等交叉课程,开发“数字税务官”虚拟仿真实验项目,实现人才培养与产业数字化转型的精准对接。

(2)打造“大思政”育人生态系统。一是,构建课程思政三维矩阵。形成“专业价值观引领+数字伦理培育+社会责任塑造”的立体化思政体系。开发“税收治理现代化与制度自信”“数字经济税收伦理”等特色思政案例库,将ESG理念、共同富裕政策等前沿议题有机融入专业教学。二是,创新思政教育载体。在“红色财税”文化长廊的基础上,开发“一带一路税收协作”情景模拟系统,运用XR技术打造沉浸式思政教学场景。建立“税务师事务所+乡村振兴”实践平台,强化学生服务国家战略的使命担当。

(3)创建“智能+”教学创新工场。一是,推进教育数字化转型。以税法课程为试点,构建“智能诊断-个性推送-自适应学习”的智慧教学体系,开发税收大数据分析虚拟教研室。引入DeepSeek+税务机器人实训平台,建设覆盖“纳税申报智能审核”到“跨境税源风险监测”等场景的虚实融合实验体系。二是,创新教学模式。推行“真实项目驱动”教学法,与税务机关共建“数字税务实验室”,开展基于真实税收大数据的案例教学。

(4)建设新文科产教融合创新体。一是,打造“数智财税”学科交叉平台。联合大数据、法学等学科组建“智慧税务治理”跨学科团队,建设省级数字经济财税政策研究基地。开发“贵州省特色产业税收大数据分析”“乡村振兴税收政策仿真”等特色教学模块。二是,深化产教融合机制。拟与头部企业共建“智能财税产业学院”,打造“税务科技协同创新中心”。将教师承担的省部级课题成果转化为教学资源,形成科研反哺教学的良性生态。三是,构建国际化培养体系。在税收学原理(双语)课程基础上,开设“国际税收数字化比较”全英文课程模块,与东盟高校共建跨境数字经济税收虚拟教研室。引入OECD税收征管论坛案例资源,培养学生参与国际税收规则制定的战略视野。

4.专业建设成果

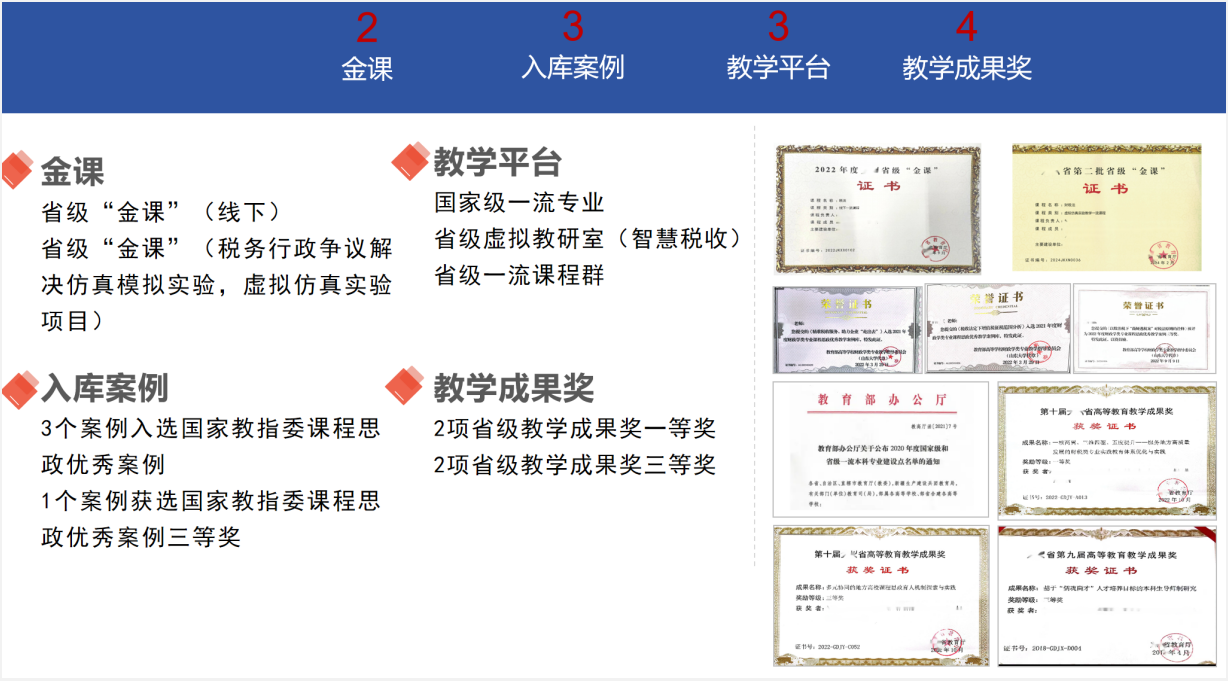

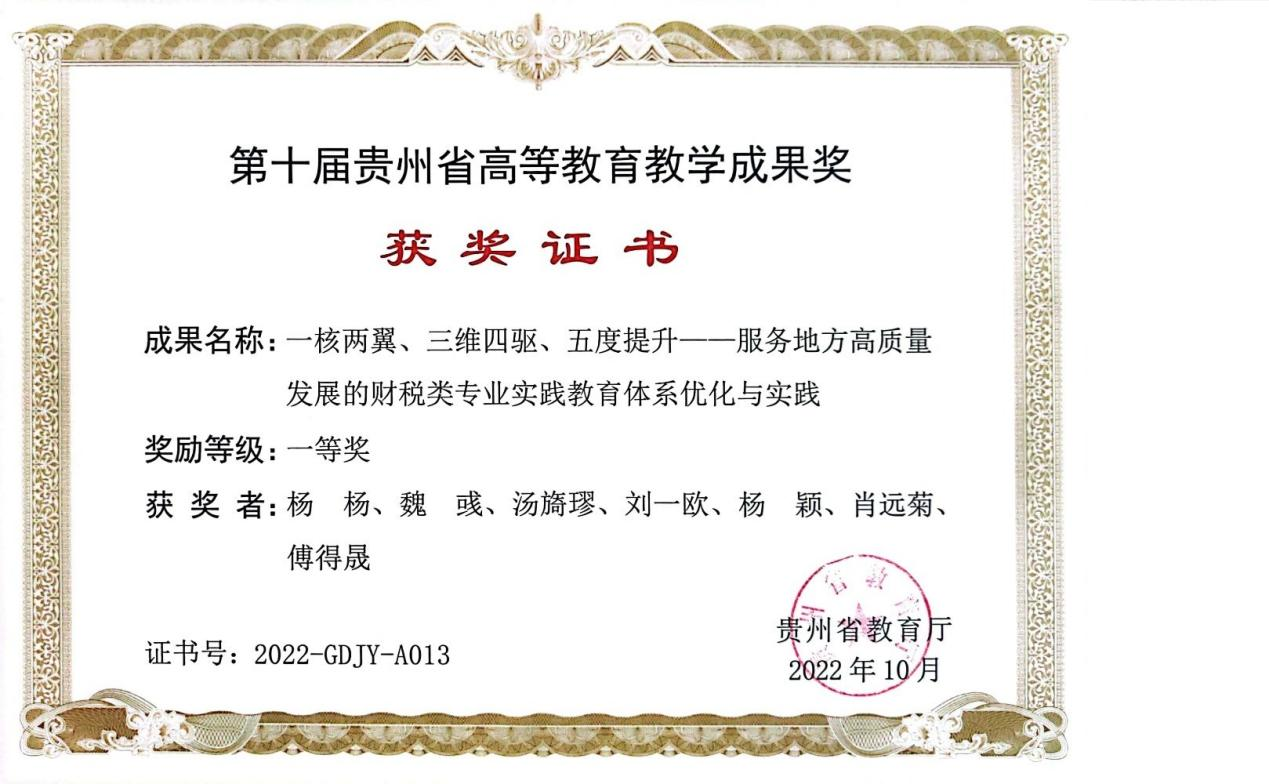

税收学专业开设于2005年。2021年税收学专业成为国家级一流本科专业建设点。2022年10月,《一核两翼,三维四驱,五度提升——服务地方高质量发展的财税类专业实践教育体系优化与实践》获得贵州省第十届省级教学成果奖一等奖; 《税收学原理》《税收筹划》2门课程获批贵州省一流课程。2024年第四届全国高校教师教学创新大赛新文科正高组一等奖。2024年10月《融通交互, 崇法笃行:基于C-SECI模型的税法课程教学创新与实践》获得贵州省高等教育省级教学成果特等奖。

图1 专业建设成就

税收学专业毕业生可报考本院财政学学硕或税务专硕,也可到财政、税收、金融等宏观经济决策部门、管理部门、事业单位以及相关企业就业。本专业累计培养本硕毕业生 5000余名,毕业生遍布海内外,校友资源丰富。毕业生中有担任重要职务的贵州省政府高层管理者,也有实现商业价值与社会责任的著名企业家。

图2 课程建设成就

图3 税务干部进课堂

(三)金融工程

1.专业基本介绍

我校金融工程专业是贵州省唯一的金融工程国家级一流本科专业建设点。本专业培养适应国家重大战略和地方社会经济发展需求,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,德智体美劳全面发展,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论基础、较强的实践能力,具备一定的数据分析能力和数字思维能力,富于创新精神和人文关怀的高素质复合型创新人才。本专业主要核心课程包括:微观经济学、宏观经济学、金融学、金融工程学、证券投资学、投资银行学、公司金融、金融计量学、金融风险管理、金融机构与金融市场、国际金融等。

2.专业师资力量

本专业师资力量雄厚。现有专任教师17人,其中全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员1人;教授5人,副教授6人;博士13人;博士生导师1人,硕士生导师11人。数位老师担任各类学术期刊通讯评审专家。多位老师获省级和校级比赛各级奖项。

3.专业建设举措

(1)优化课程体系,“学术能力+数字思维+课程思政”三轮驱动。在课程中自然融入课程思政,加入专业前沿内容,培养数字思维方式,优化课程体系,更好地体现课程“两性一度”。

(2)突出师资团队优势,构建校内为主+校外合作探索。本专业教师基本是硕士生导师,可在教学中融入专业前沿,有利于培养学生学术研究基础。校外与行业实务机构资深专业人员合作,请专家进校与学生进行交流。

(3)发挥案例教学优势,将案例融入课程内容之中,让学生将理论学习应用于现实经济之中。

4.专业建设成果

金融工程专业开设于2004年开始招生,于2020年获批为贵州省一流本科专业建设点,2021年获批为全国一流本科专业建设点,近几年,获10余项国家自科基金、国家社科基金、教育部项目、省部级纵向科研和教改项目,在《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《管理工程学报》等知名期刊发表多篇论文, 5篇案例入选中国金融专业学位中心案例库。本专业综合金融理论、数据分析和模型构建,与社会对金融数据分析处理、金融风险管理、大数据金融和科技金融等人才需求契合度较高。本专业升学就业前景广阔,本院有金融学学硕和金融专硕,人才培养体系完善。学生就业去向主要是金融机构、政府相关部门及相关企业等。

图1 证券机构专业人员与学生面对面交流

图2 金融工程专业考研交流

(四) 国际经济与贸易

1.专业基本介绍

国际经济与贸易专业培养适应深度全球化背景下国家和地方经济社会发展需要,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论功底、较强的实践能力,并富于创新精神和人文关怀的高素质复合型国际经济与贸易人才。本专业课程体系包括思想政治理论课、通识课、专业基础课、专业课、实践体验等模块。本专业主要核心课程包括:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、国际经济学、金融学、统计学、国际贸易实务、世界经济、经贸英语听说与阅读、国际结算(双语)、国际商务谈判(双语)、跨国公司与跨国经营、国际商务、国际宏观经济学、计量经济学等。

2.专业师资力量

国际经济与贸易教研室现有专任教师20名,其中教授5人,副教授6人,讲师8人,助教1人;博士11人,硕士9人。教育部高等学校教学指导委员会委员1名,获“贵州省金师(教学名师)”称号1人,贵州省人民政府督学1人,贵州省第五批高校哲学社会科学学术带头人1人,贵州省商务厅项目评审专家4人。2023年,获民革中央领导肯定性批示一份;2021年,获贵州省主要领导肯定性批示1份、贵州省副省长肯定性批示2份。2021年至今,获民革中央采纳2份,民革贵州省委采纳多份资政建议和报告。

近5年来,专业获20余项纵向科研和教改项目资助,其中国家级5项;在中国社会科学出版社等著名出版社出版专著5部;获省部级科研奖和教学成果奖4项。在《国际问题研究》《国际商务研究》《世界民族》等国内外期刊发表论文50余篇。

3.专业建设举措

(1)培养方案符合国家专业类标准、体现产出导向。专业根据学校“儒魂商才”的培养目标,结合自身定位与特点,制订有各自的培养目标,设置毕业要求,统筹兼顾知识、能力、素质协调发展,以目标为导向,以毕业要求为标准,科学设置课程体系,保障课程体系对毕业要求的支撑力度。

(2)围绕国家和贵州经贸发展需求,建立自主性、灵活性与规范性、稳定性相统一的专业设置管理体系。国家在新时代也提出了以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。新国发2号文件,也赋予了贵州要大力建设成为“内陆开放型经济新高地”。专业设置、专业建设与国家和贵州省经济贸易社会发展相契合,专业特色鲜明,紧紧围绕国家和地方社会经济发展特别是贵州社会经济发展需要,培养面向内陆、面向西部、面向基层的具有扎实理论功底、较强实践能力、鲜明经管特质的高素质复合型创新型人才。

(3)强化实践育人、构建实践教学体系。实践教学体系由新生学习体验、学科专业体验、职业就业体验三个小模块组成。按照学校要求,实践教学学分和学时不能少于总学分(学时)的15%。在毕业论文方面,专业鼓励毕业论文(设计)选题从教师专业实践、科研课题中产生,以实验、实习、社会调查等实践性工作为基础的毕业论文(设计)比例较高。探索符合“诚实守信,精通大数据和国际经济与贸易理论和实务的儒魂商才”的培养路径。

(4)推进“以学为中心,以教为主导”的课堂教学。始终把“质量立专业”“为了每一个学生的发展”的教育理念落实到每个教学环节,根据学校的统一部署,积极推进教师教学范式改革,鼓励教师采用慕课、翻转课堂教学、网络教学等现代教学方式,促进学生自主学习能力培养,实现“七大”转变目标为导向,即:课程教学重心由教师转向学生,课程教学目标由单一转向多维,课堂教学重点由知识传输转向能力提升,课程教学方式由凝固转向动态,课程学习重心由听授转向自主,课堂教学时间由粗放转向精细,课程考核方式由结果转向过程。

4.专业建设成果

贵州财经大学国际经济与贸易专业是1978年贵州财经学院复校之初首批开设的“工业经济”“贸易经济”两个专业演变而来的。2002年国际贸易学被批准为省级重点学科,2003年获得硕士授予权。2014年“国际经济与贸易专业卓越人才计划”获批省教育厅贵州省本科教学工程项目。2019年本专业获批国家级一流本科专业建设项目。现有贵州省教学名师(金师)1名,贵州省一流课程(金课)4门,分别是《国际贸易实务》《世界经济概论》《国际经济学》《“黔茶出海”——面向东盟地区的贵州茶叶出口虚拟仿真实验》。

2021年12月,贵州省研究生教育教学成果奖特等奖一份、省级三等奖一份。2023年9月,贵州省第十五次哲学社会科学优秀成果奖省级一等奖一项,贵州省第十四次哲学社会科学优秀成果奖省级一等奖一项、省级二等奖一项、省级三等奖一项。2022年,“首届国际商务专业学位研究生数字经济与贸易案例竞赛”国家级优秀奖4项;2024年以来,本系5个国际商务专业硕士案例入选了中国专业学位案例中心入库案例。

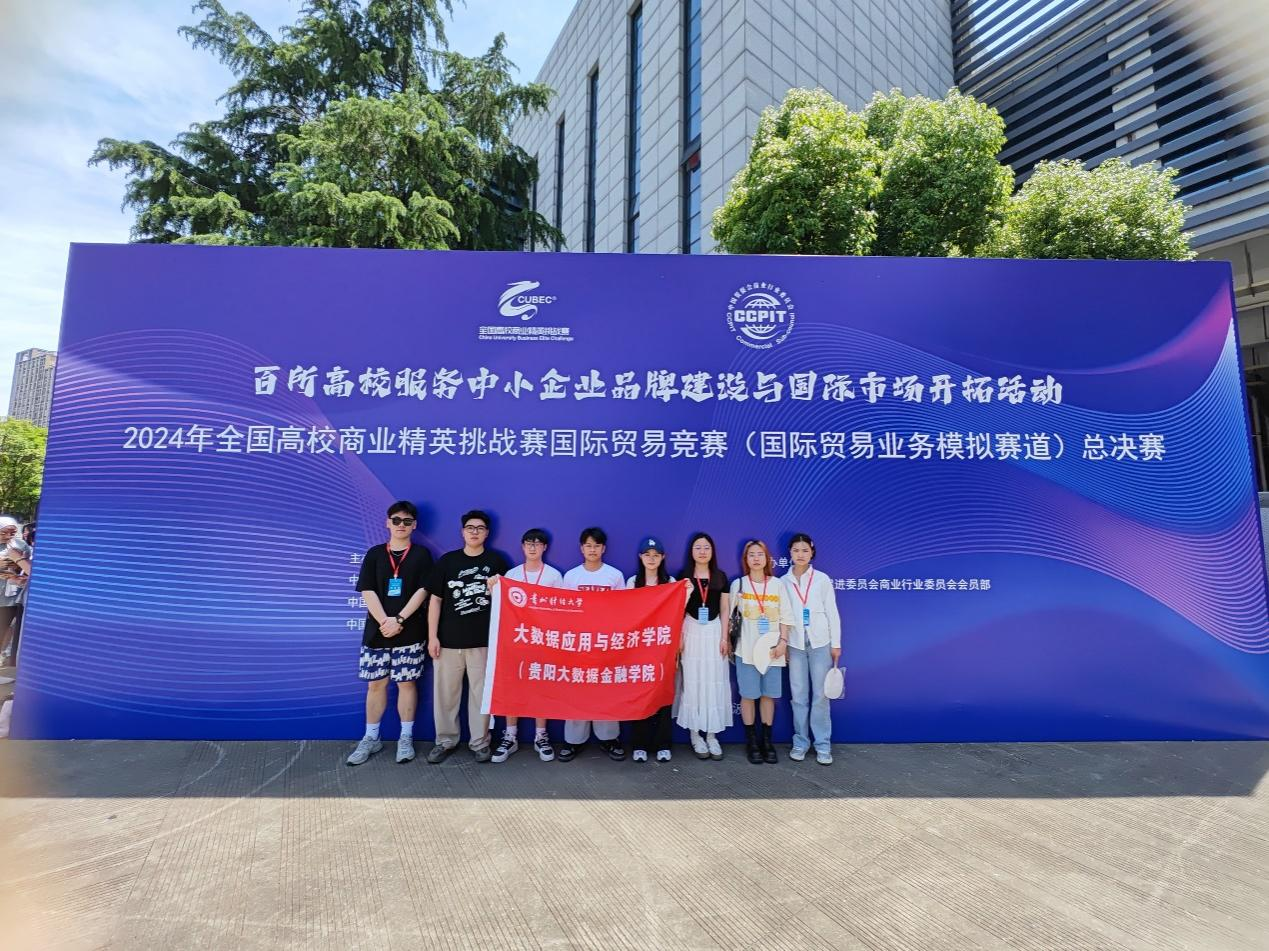

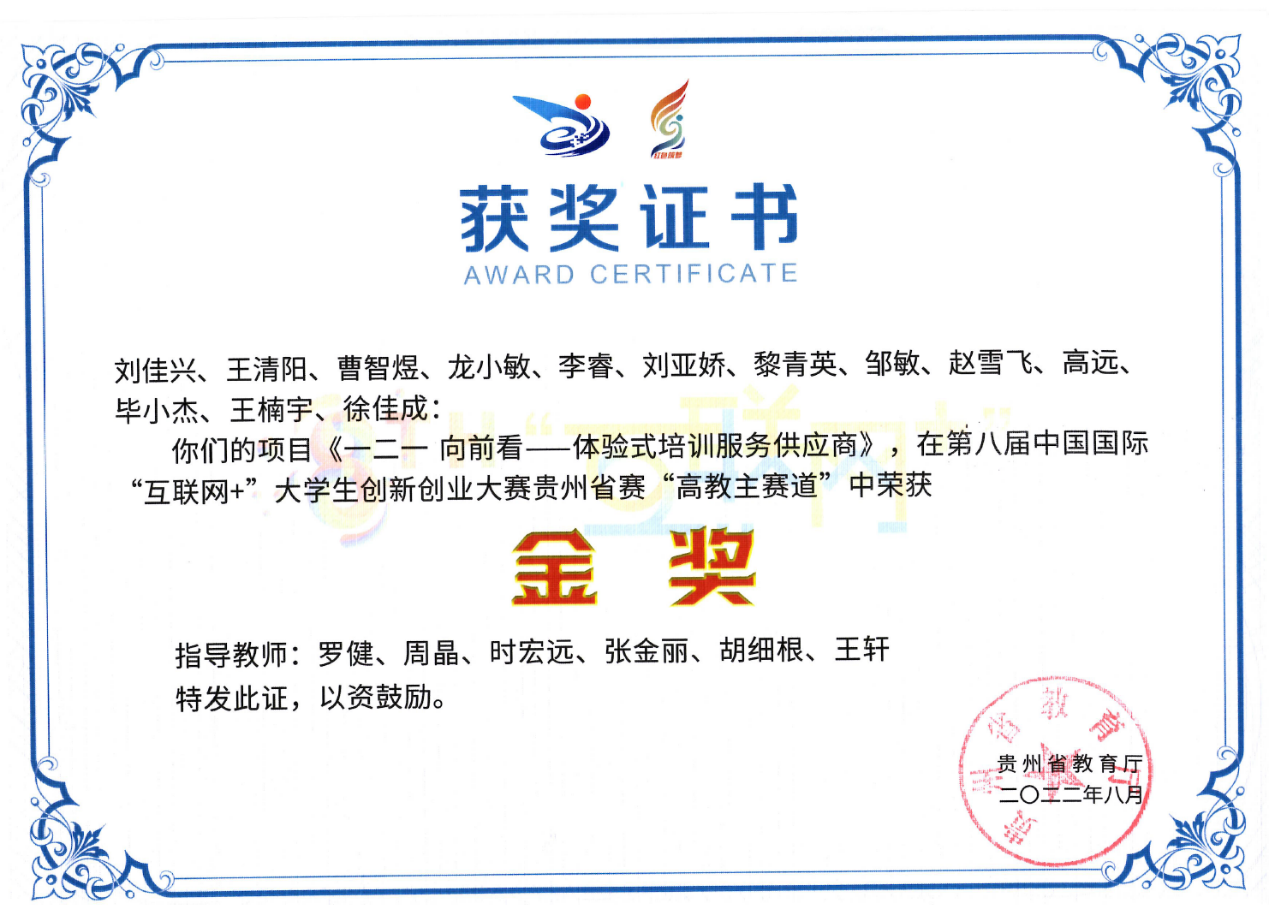

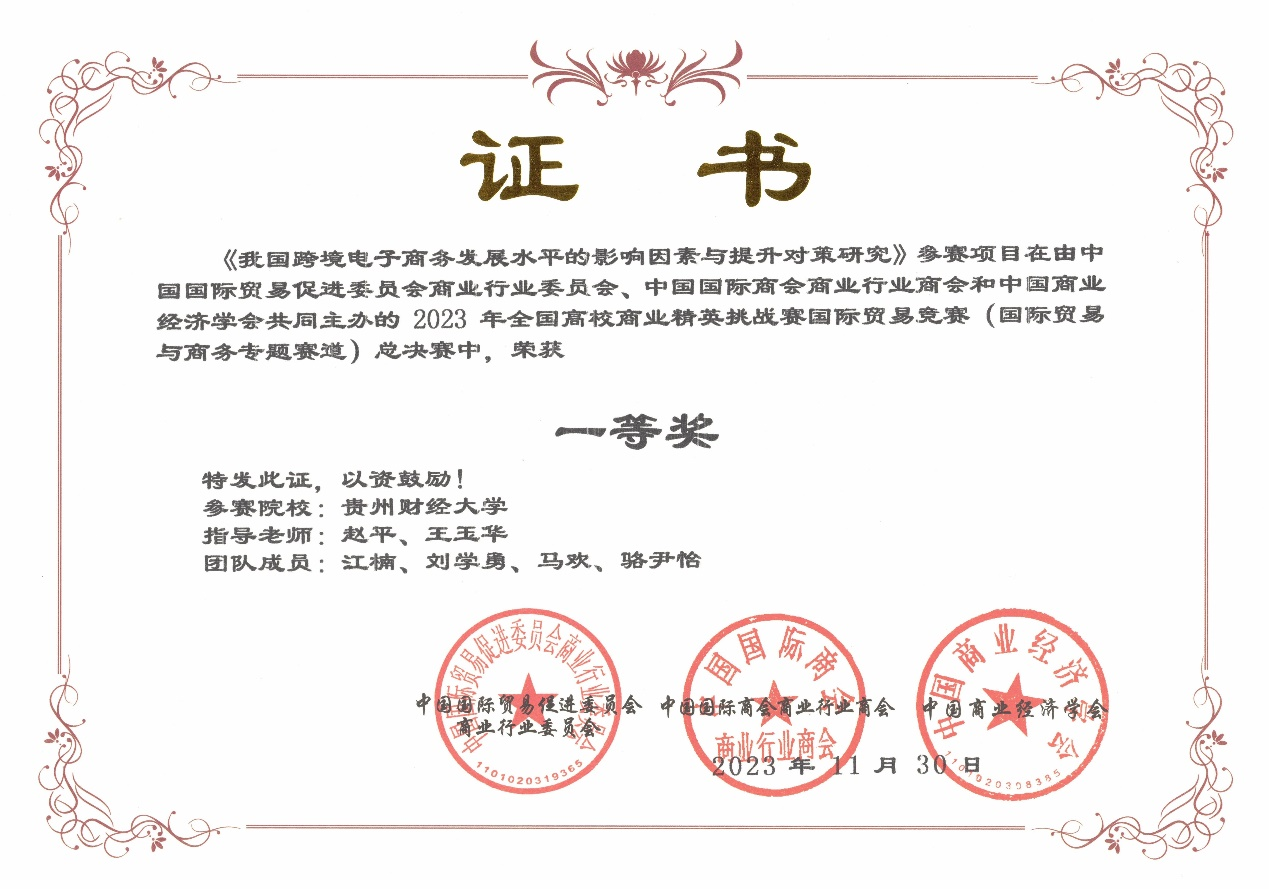

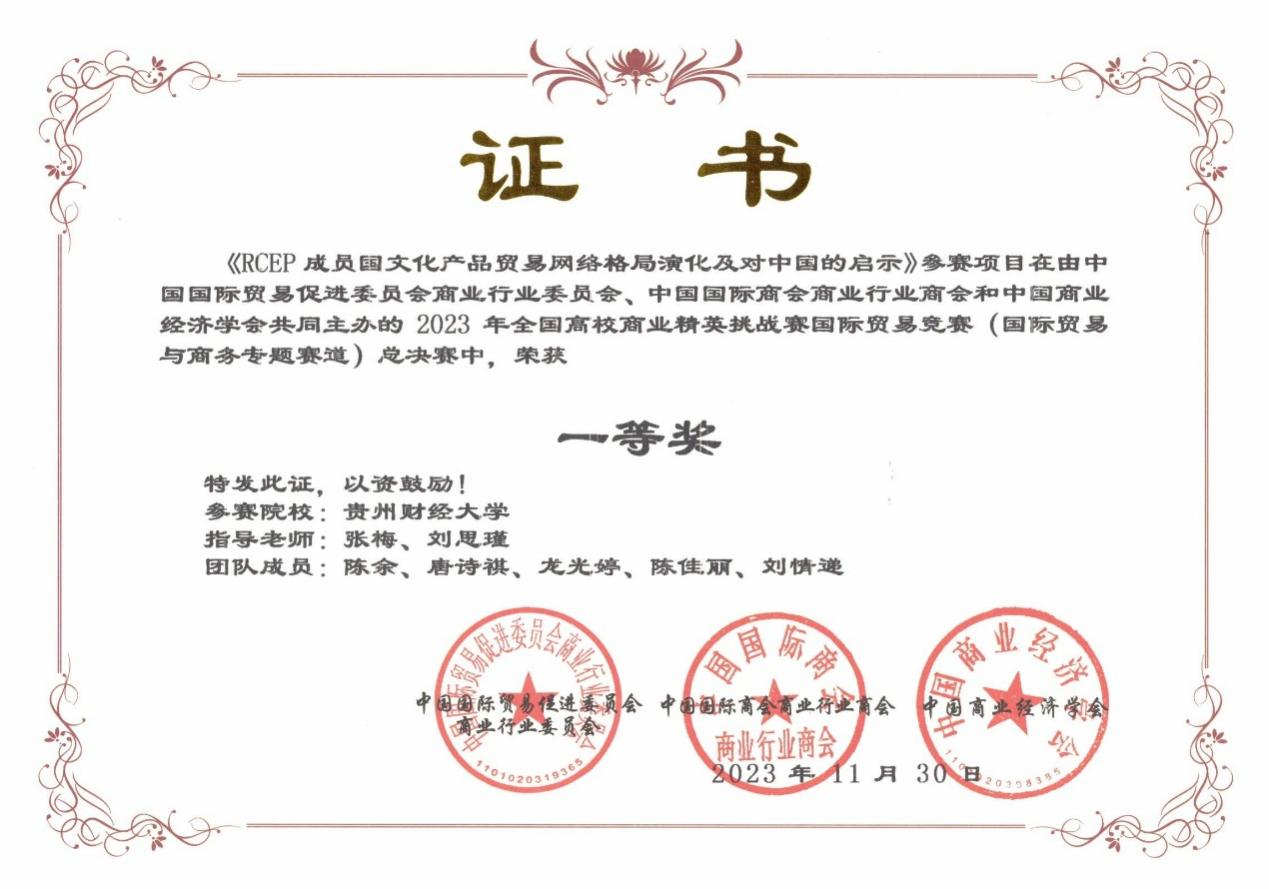

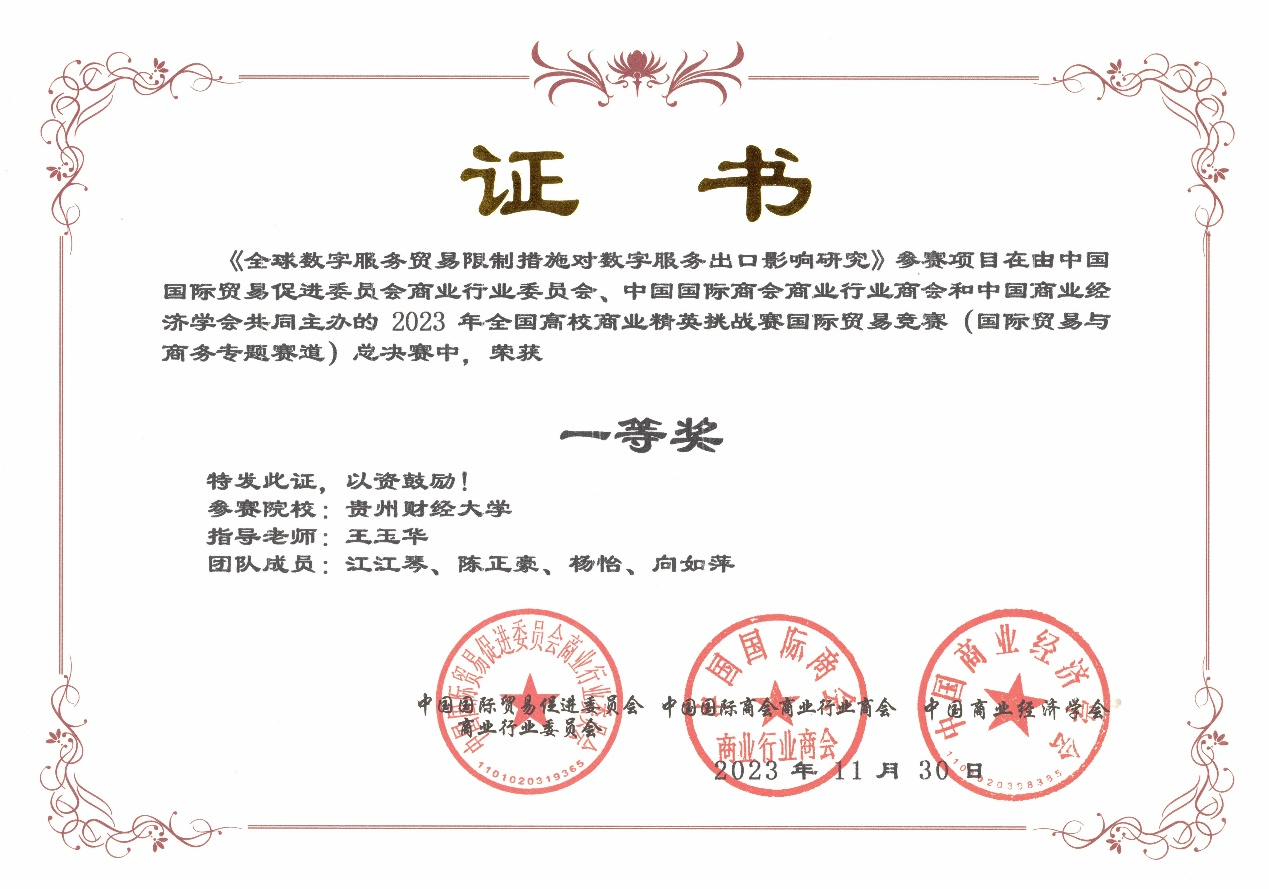

本科生结合专业知识参与学科竞赛成果丰富,平均每名本科生在校期间都能获得一次及以上省级或国家级竞赛获奖。以国家级专业比赛来说,2022年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛,国际经济与贸易专业获全国一等奖1项、二等奖1项、三等奖4项,6支队伍28名参赛同学获益。2023年,全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛,国际经济与贸易专业获全国一等奖3项、二等奖5项、三等奖3项,11支队伍44名参赛同学获益。2024年上半年,国际经济与贸易专业获全国三等奖1项,8名参赛同学获益;下半年,获全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛全国一等奖2项、二等奖6项、三等奖6项,14支队伍获得全国奖项,47名参赛同学获益,17名老师积极参与。

国际经济与贸易专业毕业生可报考本院国际贸易学学硕或国际商务专硕,也能在涉外和涉内的经济贸易企业、电子商务、教学机构、政府部门以及其他相关部门从事实际业务、管理、教学、调研和宣传策划等工作。本专业累计培养本硕毕业生6000余名,毕业生遍布海内外,校友资源丰富。毕业生中有担任重要职务的各级政府高层管理者,也有实现经贸价值与社会责任的知名企业家。

图1 老师和同学们交谈专业以及学业

图2 学生参加2024年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(国际贸易业务模拟赛道)总决赛全国三等奖获奖纪念

图3 学生参加第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省赛荣获“金奖”

图4 2023年全国国际贸易竞赛全国一等奖3项

(五)财政学

1.专业基本介绍

财政学专业隶属于贵州财经大学应用经济学院,始建于1958年,是贵州省高等学校示范性本科专业和省级一流本科专业。财政学专业培养适应新时代国家重大战略和地方经济发展需求,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,德智体美劳全面发展,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论基础、较强的实践能力、熟练的数字技能,并富于创新精神和人文关怀的高素质复合型创新人才。本专业主要核心课程包括:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学、财政支出学、国际经济学、中国税制、政府预算、国有资产管理、社会保障学、财务管理(2)、中级财务会计、财税大数据治理等。

2.专业师资力量

财政学教研室现有专任教师21名,其中教授7人,副教授8人,讲师6人;博士18人,硕士3人。教育部财政学类专业教学指导委员会委员1名,获“贵州省金师(教学名师)”称号1人,“贵州省课程思政教学名师”8人,贵州省经管类专业教指委委员1名,贵州省高校教学质量检测与评估教学指导委员会委员1名。本团队近 8 名成员受聘贵州省市县人大、财政预算绩效审查以及税务系统政策咨询专家,全程参与财政绩效评价和税收政策咨询服务。近五年,财政学教研室获20余项纵向科研和教改项目资助,其中国家级5项,省部级16项;在中国社会科学出版社、中国科学出版社等著名出版社出版专著10部;获省部级科研奖和教学成果奖9项。在《财政研究》《税务研究》等国内外著名期刊发表论文40余篇,在《科技资讯》《产业与科技论坛》等期刊发表教改论文8篇。

3.专业建设举措

(1)准确定位人才培养目标,动态调整人才培养方案。适应地方经济社会发展需要,强化学生素质和能力的时代要求,准确定位人才培养目标;梳理出“四高四强、五大能力”作为专业人才所需具有的知识、能力和素质要求;建立与行业和用人单位共同研讨、毕业生反馈信息充分利用的培养方案优化长效机制;根据地方经济社会发展的需要,增加大数据概论、大数据财税课程。

(2)有机融合思政教育,注重实现价值引领。有机地把“思政+专业”“思政+课程”融合在一起,把价值观培育融入人才培养的全过程,以课堂思政为主阵地,确保课堂教学意识形态方向的准确性。

(3)创新教学模式与方法,完善实验实践育人体系。推进“以生为本”的教学范式改革,推进探讨式、互动式、案例式、模拟式教学;改革考核方式,强调过程考核。充分运用现代技术方法,打造线上线下“金课”;实验实践教学贯通学生培养全过程;与财税部门推进“一出两进”实验实践教学;加强实习实践基地和财税实验室建设。

(4)强化“新文科”建设引领,加强本专业产教融合。深化专业建设和课程改革的同时,财政学专业教师学术研究紧紧围绕“富民兴黔”开展,形成的一系列成果均有机转化成课堂教学内容,培养了学生研究和思考的能力。

4.专业建设成果

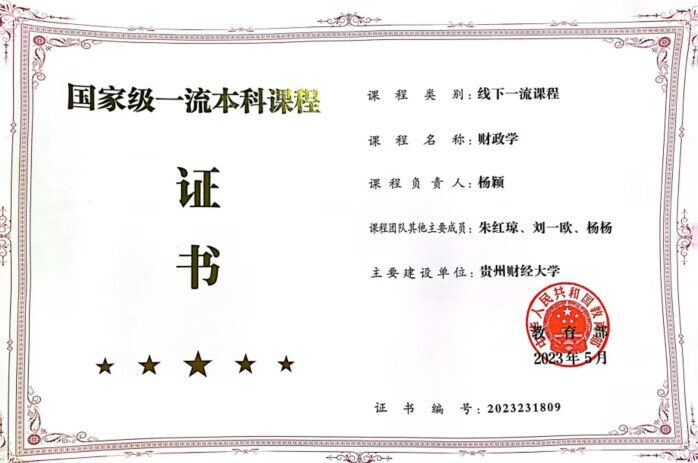

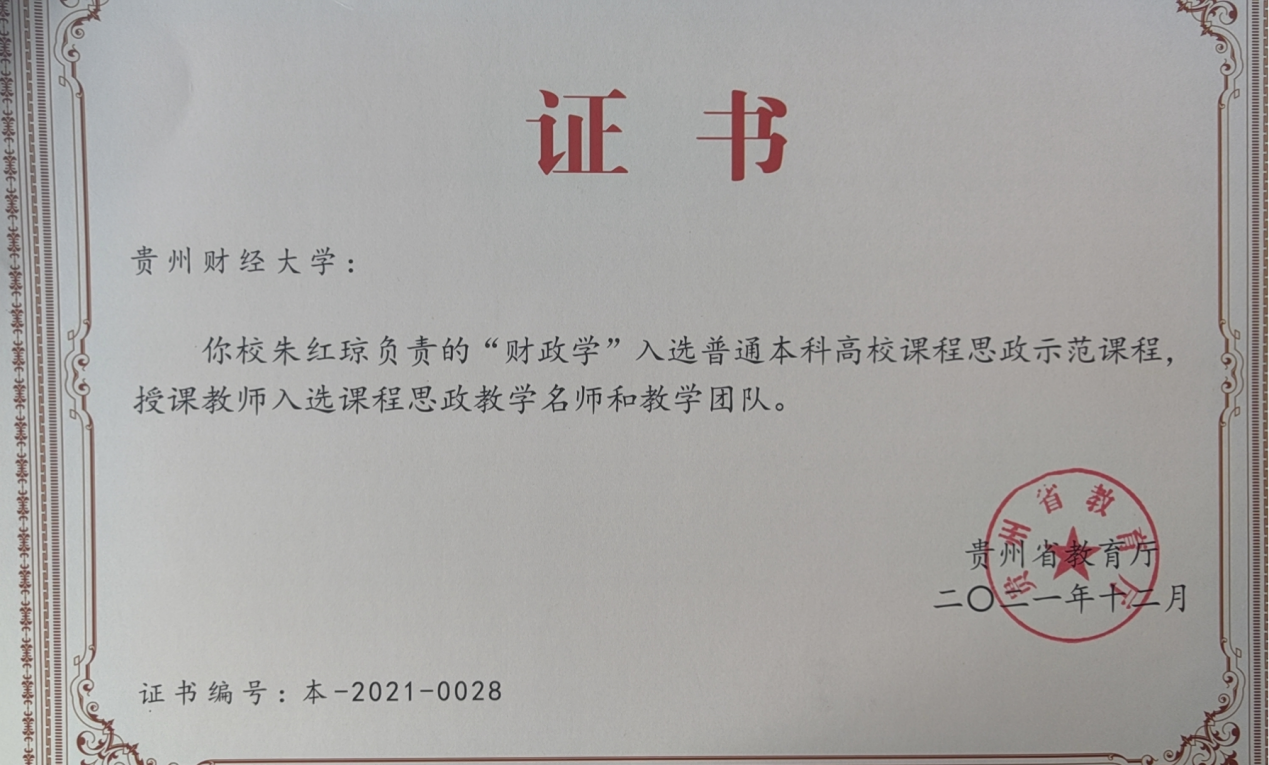

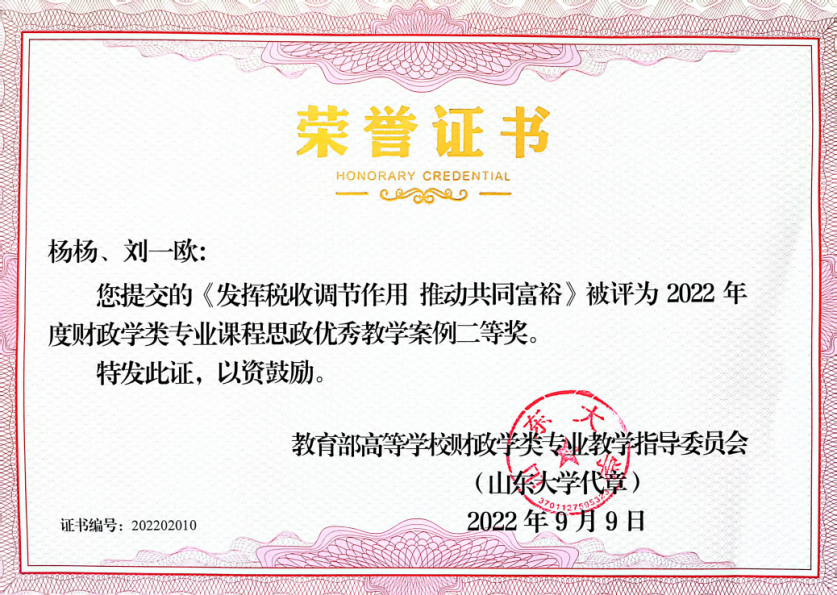

财政学专业开设于1958年,1962年学校因历史原因停办,1978年恢复招生。2006年《财政学》获批贵州省省级精品课程,2008年获批省级示范专业,2014年,财政学专业获批教育厅高等学校专业综合改革试点项目,2017年,财政学专业获批为贵州省一流本科专业建设点,2020年通过验收。2019年,财税系被遴选为贵州省第一批“学术先锋号”。2021年,《财政学》入选贵州省普通本科高校课程思政示范课程(教学名师、教学团队)项目;2022年1月,财政学专业教师的9个案例入选了教育部财政学类专业课程思政优秀案例;2022年9月,在教育部财政学类专业课程思政优秀教学案评奖中,本院教师分获二等奖1项,三等奖1项;2022年10月,获得贵州省第十届省级教学成果奖一等奖;2023年5月《财政学》课程获批国家级一流课程;2023年10月,《财政学核心课程群》《财政学》《政府预算》3门课程获批贵州省一流课程,1门课程获评贵州省干部培训“达标课程”;2024年,获贵州省高等教育教学成果奖特等奖和三等奖各一项。

图1 《财政学》课程获批国家级一流课程

图2《财政学》获得贵州省普通本科高校课程思政示范课程项目

图3 获得贵州省第十届省级教学成果奖一等奖

图4 获得首届贵州省高校教师教学创新大赛获“优秀奖”

图5 获得财政学类专业课程思政优秀教学案评奖二等奖

学生积极参加高标准、高质量全国性学科竞赛,实现了以赛促教、以赛促学、以赛促创的良好局面。2017至2024年,获全国税收风险案例大赛全国一等奖3个,二等奖4个,三等奖3个;获“东方财富杯”全国大学生金融创新挑战赛4个一等奖、5个二等奖;获得大学生创新创业训练计划立项国家级1项,省级2项,校级2项;1项目获得 “创青春”大学生创业大赛国赛铜奖、省赛一等奖;获第七届至第九届中国国际互联网+大学生创新创业大赛贵州省赛银奖1项、铜奖2项;获全国大学生建模竞赛贵州省赛1等奖1项、3等奖2项。

财政学专业毕业生可报考本院财政学学硕或税务专硕,也可到财政、税收、金融等宏观经济决策部门、管理部门、事业单位以及相关企业就业。本专业累计培养本硕毕业生 5000余名,毕业生遍布海内外,校友资源丰富。毕业生中有担任重要职务的贵州省政府高层管理者,也有实现商业价值与社会责任的著名企业家。

图6 学生参观中国红色财税长廊

图7 财税课程实验室

图8税务干部进课堂

图9 财政类专业考研动员宣传

图10 财政学专业教师为安顺市基层财政干部作专题培训讲座

(六)数字经济

1.专业基本介绍

贵州财经大学数字经济专业是国家特设专业,2022年获得教育部审批设立,于2022年9月启动招生。2024年本专业成为贵州省首批数字经济专业硕士学位授权点之一,是贵州省首个拥有数字经济本硕贯通培养体系的院校。

本专业面向国家战略与地方发展需要,培养胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论功底、较强的实践能力,能够理解数字经济发展规律,把握数字经济发展前沿,了解数据科学与信息管理原理,熟悉数字经济相关领域法律法规,具有敏锐的数据洞察力与数字经济的思维能力,具备一定使用计算机技术、大数据、云计算、区块链、人工智能等数字技术进行经济学分析的交叉学科能力的高素质复合型创新人才。本专业深度锚定数字中国战略与新文科交叉融合导向,尤其在服务贵州数字经济创新区及国家数据要素综合试验区区域发展战略上,形成双轴驱动塑造专业内核的人才培养体系。课程体系嵌入《数据经济概论》《数字治理》和《数字经济创新理论与实践》等课程模块。推动新文科交叉创新,打破传统学科壁垒,例如,构建“经济学×计算机科学×数字场景”的三角知识架构,开设《Python程序开发》《机器学习》《大数据挖掘与分析》等数字技术类课程及《区块链与数字货币》《数字营销》《数字贸易》等跨界课程。

2.专业师资力量

数字经济专业现有专任教师21人,其中省“千层次人才”1 人;教授7人,副教授9人;博士20人。科研成果丰硕,现有数字经济理论与实践和区域经济高质量发展研究两个省级创新团队,荣获省部级科研奖项 4 项,主持国家级课题11项,省级课题 13项,在《管理世界》《中国农村经济》及SCI一区等权威期刊发表论文多篇。

3.专业建设举措

本专业构建了以数字经济理论为主体、以人工智能数字技术为底座的课程体系,采取“数创育训”人才培养模式,通过构建知识创新(数创)与技能实训(育训)双螺旋机制,打造全周期竞赛反哺教学的动态优化生态,塑造人才培养特色,持续提升人才培养质量。

每个学年设置“技术实践”+“区域服务”双轨实验实训项目,实现能力螺旋上升。从数据思维启蒙的基础认知层开始,不断进阶到工具链贯通的技术应用层、场景化设计的融合创新层、具备区域服务输出的战略实践层,实现大一打基础,大二练本领,大三认知与能力双突破,最终在大四实现理论与实践的双跃迁。

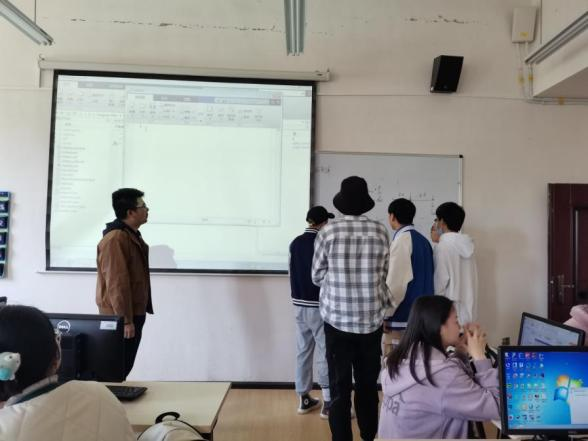

学科竞赛激发学生创新创业潜力。依托数字经济创新协会,形成“老带新-项目迭代”的可持续发展模式,推动跨年级战队的孵化。将“挑战杯”“互联网+”、数字经济创新决策赛事、全国大数据统计建模等赛事要求转化为课程KPI,打造赛教融合机制。按照学生在不同的学段,鼓励学生参与不同类别的赛事,形成不同成长阶段的能力培养侧重点。

4.专业建设成果

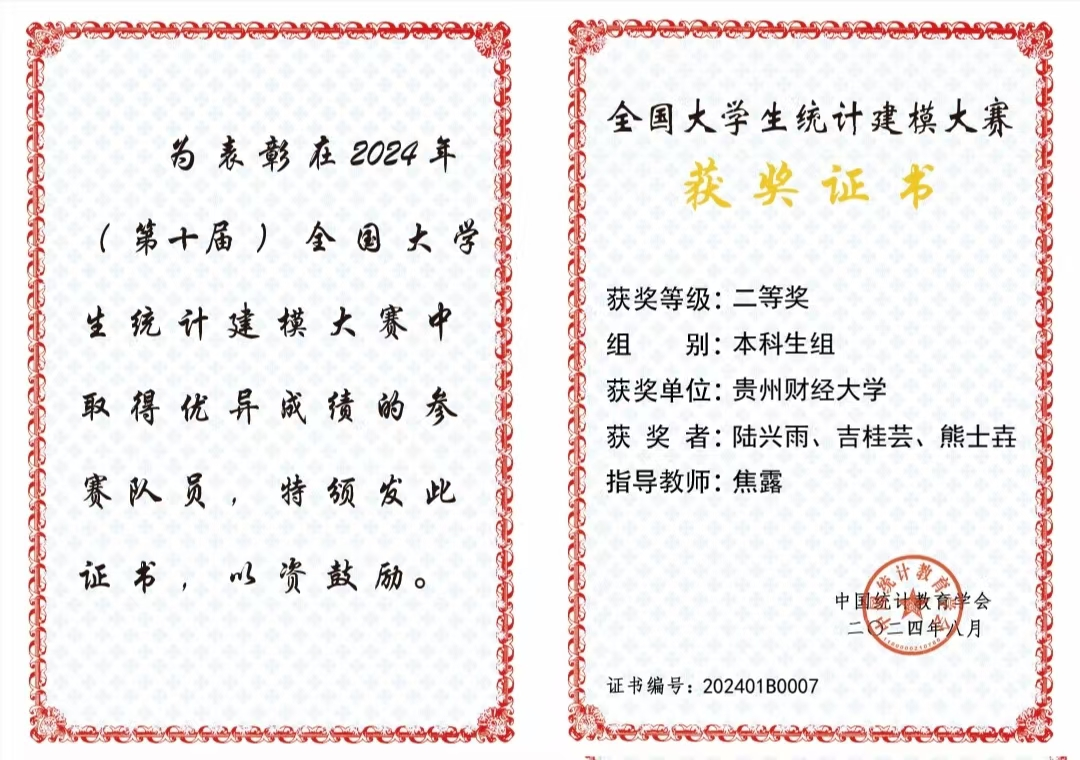

(1)赛事获奖初见成效。 荣获2024年(第十届)全国大学生统计建模竞赛本科组二等奖1项,省级一等奖、二等奖、三等奖各1项。荣获第十五届全国大学生数学竞赛(非数学B类)一等奖、二等奖各1项。

(2)代表性培养成果。学生参与科研项目积极性较高。截止2024年12月份,全国大学生创新创业项目获得国家级立项5项、省级立项5项,其中国家级结项1项、省级结项3项。学生形成良好学风,22级数字经济学生获得奖助学金人次为29人,达到49%;23级数字经济专业获得奖助学金人次为32人次,达到54%。

图1 《大模型关键技术及应用》讲座

图2 《数智营销综合实务》的培训

图3 数字经济创新决策实训

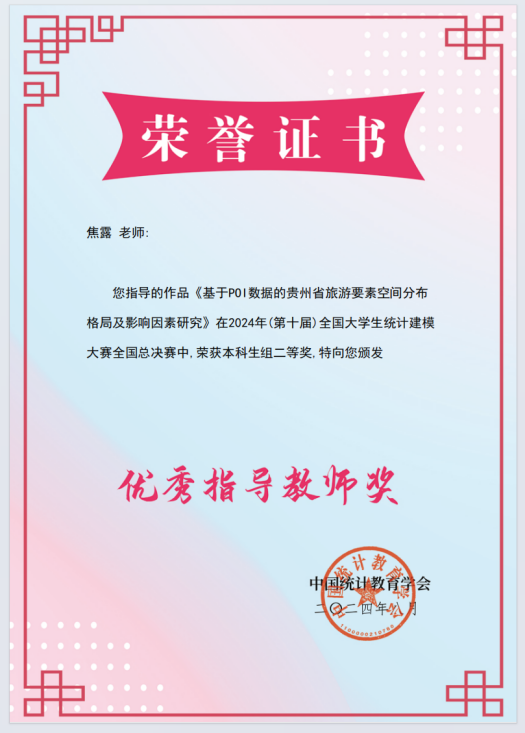

图4 教师获优秀指导教师奖

图5 22级数字经济学生荣获2024年(第十届)全国大学生统计建模国家级二等奖

(七)保险学

1.专业基本介绍

本专业培养适应深度全球化背景下国家和地方经济社会发展需要,胸怀建设习近平新时代中国特色社会主义思想,具有健全的人格心智、良好的道德情操、扎实的理论功底、较强的实践能力,并富于创新精神和人文关怀的高素质应用型人才。本专业主要核心课程包括:政治经济学、宏观经济学、微观经济学、计量经济学、统计学、会计学、财政学、金融学、保险学原理、风险管理、保险精算学、人身保险(双语)、财产保险、保险营销学、保险经济学。

2.专业师资力量

学校和分院领导一直在加强保险专业的师资队伍建设,截至2023年10月,保险专业现有教师8名,硕士生导师3名。其中,副教授4名,讲师3名,助教1名;博士6人,硕士2人。2019 年至今,本专业两位老师获校级“四有”好老师称号,三位老师获院级优秀实习指导老师。科研、教学成果质量明显提高。近五年来,本学科累计获10余项纵向科研和教改项目资助,其中国家级1项,省部级7项;在国家级出版社出版专著1部;在《Journal of Cleaner Production》《RESOURCES POLICY》《经济科学》等国内外著名期刊发表论文30余篇;《保险学原理》《财产保险》《风险管理》《保险精算学》等课程获批为省级一流课程。

3.专业建设举措

在专业建设过程中,更新教学观念,明确专业的发展目标和特色,专业课程的设置充分突出培养具有高素质应用型保险专门人才培养目标,为贵州省经济社会发展提供服务。紧抓学科发展前沿,教学科研良性互动,形成“产学研”相结合的高质高效有特色的专业。紧抓实验实践教学改革这个目标不放,继续推广五阶段实验实践教学体系,丰富各阶段内容,向纵深阶段推进,真正形成保险专业实验实践教学特色,培养成高素质的应用型专门保险人才。近三年来,保险专业教师积极开展教学研究,参加教学改革,取得了一些成果:在研省级本科教学改革项目《“双碳”目标下碳保险体系优化设计与碳减排效应研究》;发表教学改革论文1篇;教师参加学校教学范式改革并获得良好19人次,优秀4人次。

4.专业建设成果

保险专业学生在学校学习期间,积极参与学校组织的各项活动与社会实践活动,近三年来获得国家及校级奖项超过50人次。

在对毕业生就业情况、职业发展的调研发现,部分毕业生已成为保险公司及相关部门的业务骨干,用人单位对本专业毕业生的社会责任感、敬业精神、工作能力、业务水平均给予了肯定评价。本专业近3届毕业生就业率平均达到80%,就业部门主要集中于保险、银行金融机构,毕业生就业数量和就业质量较好。在历次校企座谈和毕业生追踪调查中,用人单位对毕业生质量都比较满意。

图1 专业实验室(分组实验讨论)

图2 专业活动(学生研讨、分享展示)

图3 学生实践活动(专业实习)